はじめに:画面トラブルは突然やってくる

突然パソコンの画面が真っ暗になったり、色味がネガ反転したようにおかしく表示されたりすると、作業が中断されて大きなストレスになりますよね。

ノートパソコンでもデスクトップでも、表示不良はハードとソフトの両面で起こり得るため、慌てずに原因を切り分けることが復旧の近道です。

本記事では「パソコン 画面 表示 おかしい」という悩みを持つ方に向け、応急処置から根本解決、データ保護まで網羅的に解説します。

MacやWindowsの違いも踏まえつつ、2024年の最新ドライバー情報や専門家コメントも交えて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

【緊急対応】今すぐ試したい応急処置

電源とケーブルの確認

外部ディスプレイを使っている場合、まずは電源コードと接続ケーブルが確実に挿さっているかチェックしましょう。

抜き差しする際はパソコン本体とモニター両方の電源を一度切り、静電気を逃がしてから行うと事故を防げます。

バッテリー・ACアダプターのリセット

ノートパソコンではバッテリーの誤作動で画面が映らないケースが少なくありません。

可能ならバッテリーを外し、数分放置して再装着した後に電源を入れてみてください。

簡易的な放電

バッテリーが取り外せないMacBook Airなどは、電源を切り、電源ボタンを10秒以上長押しして放電する方法が有効です。

放電後にアダプターを接続して起動すると、表示が回復することがあります。

原因と背景を知る

ハードウェア要因

液晶パネルのバックライト切れやケーブル断線が典型例で、2024年発売の一部ゲーミングノートでは薄型化の影響でケーブルが屈曲しやすいと報告されています。

また、GPUの発熱障害も見逃せず、特に4K外部出力を多用するクリエイターPCで頻発しています。

ソフトウェア要因

最近のWindows 11アップデートでは、特定のIntelディスプレイドライバーが更新後にブルースクリーンを伴う表示不良を起こすとMicrosoftが2024年4月に公表しました。

MacでもmacOS Sonoma 14.4以降で外部モニターがスリープ復帰しない不具合が報告され、Appleは追加パッチを配布しています。

ドライバーやOS更新が直近で行われていないか、インストール履歴を確認しましょう。

症状別チェックリストと解決手順

画面が全く映らない(ブラックアウト)

外部ディスプレイがある場合は接続して映るか試し、本体か液晶かを判断します。

BIOS画面までも表示されないならマザーボードやGPUの故障の可能性が高く、個人での分解は避けて専門店に相談しましょう。

色がおかしい・ちらつく

OSのカラープロファイルが書き換わったケースは、デバイスマネージャーからディスプレイドライバーを再インストールすると改善することがあります。

それでも治らない場合はケーブル劣化かバックライト不良が疑われます。

一部だけ表示されない・縞模様

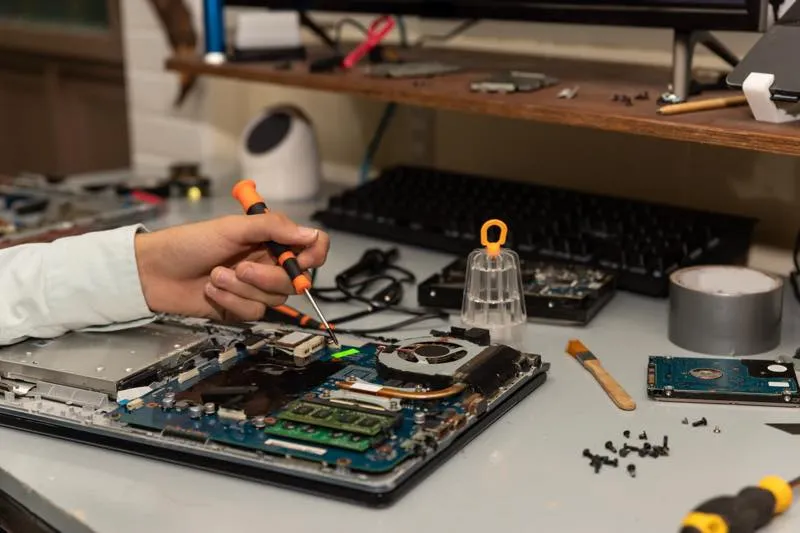

ノートパソコンで画面の一部が縦線になる症状は、液晶パネルと基板をつなぐフレキシブルケーブルの断線が原因として代表的です。

この部分交換は半田付けが必要で、個人修理よりもプロの作業を推奨します。

データ保護・バックアップの重要性

表示トラブルはハードディスクやSSDの故障前兆と誤解されがちですが、実際には異常発熱でストレージにもダメージが波及する例が多く報告されています。

画面が見えなくてもPC自体は起動している場合、外付けドライブやクラウドを使ってデータを退避しましょう。

インフォムの調査では、画面故障から72時間以内にバックアップをとったユーザーは、後のデータ復旧費用が平均で半分以下に抑えられたという結果が出ています。

修理にかかる費用と期間の目安

液晶パネル交換は一般的に2〜5万円程度から、部品取り寄せが必要なMacBook Proはさらに高額になる傾向があります。

ケーブル断線のみなら1〜2万円程度で済むこともあり、症状と機種で大きく変動します。

作業期間は部品在庫があれば即日から3日、海外取り寄せの場合は1週間以上を見込んでおくと安心です。

信頼できるプロに相談するタイミング

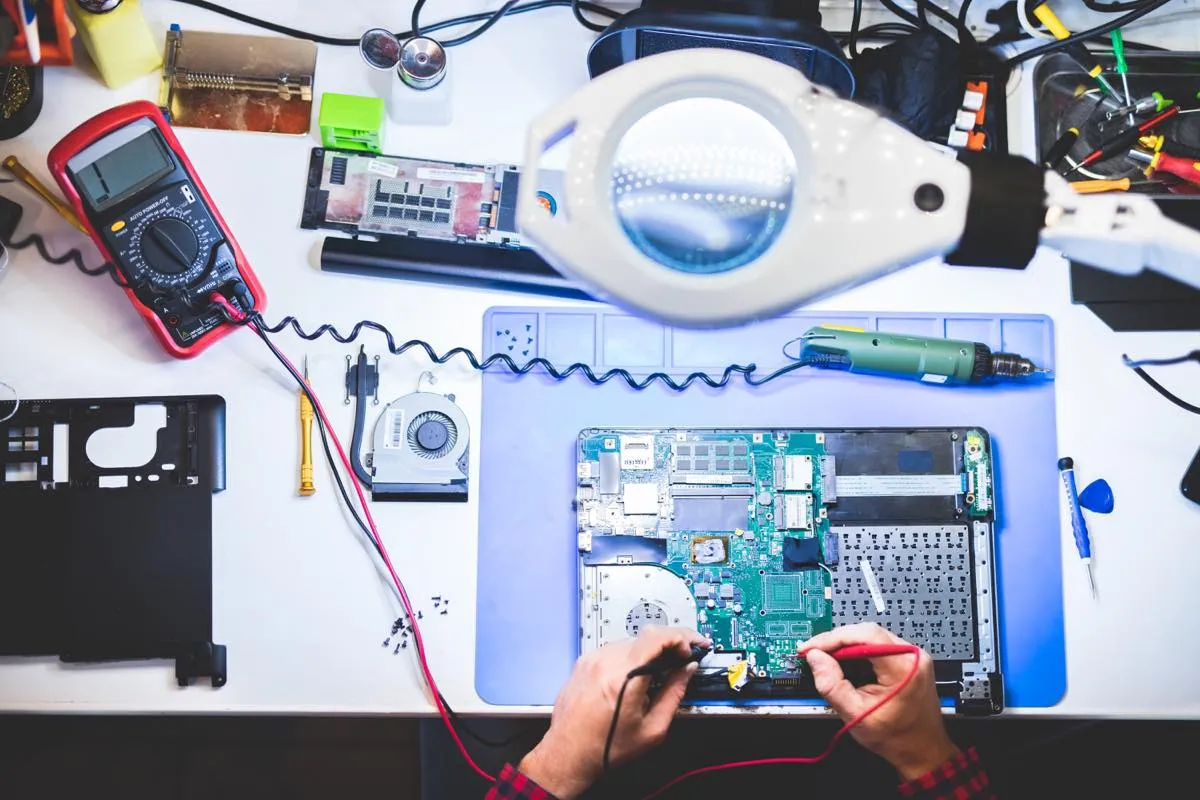

内部パーツの交換や基板修理が絡む場合、静電気対策やマイクロハンダ技術が不可欠です。

自作経験者であっても専門設備がないと逆に故障範囲を広げるリスクがあります。

インフォムではメーカー保証外のモデルでも診断だけなら無料キャンペーンを実施していることがあるため、一度問い合わせるのも選択肢です。

まとめ

パソコンの画面表示がおかしいときは、電源・ケーブル確認と放電を最優先で行い、OSアップデートやドライバー更新の影響をチェックしましょう。

症状別の原因を把握することで無駄な分解を避け、データバックアップを忘れずに進めることが大切です。

費用と期間は故障箇所によって幅があるため、早めにプロへ相談し、最適な修理プランを選んでください。

本記事がトラブル解決と大切なデータ保護の一助となれば幸いです。