突然の結露でノートパソコンが動かない?まずは落ち着いて確認を

梅雨や夏場の冷房運転中にノートパソコンの表面や内部で結露が起き、突然電源が入らなくなるトラブルが増えています。

出張先の会議室や自宅のリビングなど、エアコンの効いた環境から屋外に持ち出した瞬間に水滴が発生し、基板がショートするケースも珍しくありません。

本記事ではパソコン エアコン 結露の三つのキーワードを軸に、原因から応急処置、再発防止までを網羅的に解説します。

専門業者の現場や2024年に登場した最新湿度センサーのデータも交え、実践的な対策を紹介するので、同じ失敗を繰り返さないよう最後までお読みください。

結露が発生するメカニズムとエアコンの関係

結露は空気中の水蒸気が冷たい面で飽和し、水滴へと変化する現象です。

パソコンの筐体や内部パーツは金属が多く、周囲の温度より早く冷えるため、水分が付着しやすい性質があります。

エアコンを強冷房に設定した部屋では室温が急激に下がり、相対湿度が高いままだと結露が誘発されます。

特に設定温度を24℃以下にし、風量を強にする運転パターンはデルタTが大きく、短時間でリスクが上がります。

逆に暖房から冷房へ切り替える春先も要注意で、温度変化幅が10℃を超えると内部配線まで水滴が入り込むことがあります。

近年のインバーターエアコンは細かな温度制御が可能ですが、湿度までは自動で最適化できない機種が多く、結露対策はユーザーの設定と運用に依存します。

2024年モデルの一部では湿度センサーと連動し、除湿モードへ自動切替する製品が登場しましたが、買い替えできない現場では手動の注意が不可欠です。

露点温度を知ればリスクが見える

露点温度とは水蒸気が凝結し始める境界温度で、室温と湿度から算出できます。

例えば室温28℃・湿度70%の場合、露点は22℃前後となり、エアコン設定温度を22℃以下にすると結露発生が現実的になります。

湿度計付きの温度計やスマートスピーカーのセンサーを使って数値化し、露点を超えない冷房設定を目安に運用することが基本の予防策です。

結露がパソコンへ与えるダメージ

最も多いのはマザーボード上の回路ショートで、突然のシャットダウンや起動不能を招きます。

内部クロック用ICやVRM周りが濡れると過電流が流れ、チップセットごと交換が必要になることもあります。

SSDやHDDのコネクタ部分に水滴が侵入すると接点腐食が進み、数週間後にデータ読み取りエラーが発生する遅延トラブルも報告されています。

最近人気のゲーミングPCは高出力GPUを搭載し発熱が大きいため、冷気を強めに回す傾向があり、そのぶん結露が起きやすい点にも留意すべきです。

緊急時の応急処置とデータ保護

電源が落ちた直後は電源ボタンを繰り返し押さず、バッテリーやACアダプターをすぐ外すことが最優先です。

電流が流れたままだと水分による短絡が拡大し、基板の多層配線まで焼損する危険が高まります。

外装を拭き取ったら、可能であれば裏蓋を開け、エアダスターや送風機で内部を乾燥させます。

ドライヤーの温風は樹脂パーツの変形や静電気を誘発するため、専門家は推奨していません。

完全乾燥には24時間以上の自然放置が理想で、シリカゲルを同梱した密閉ケースに入れると時間短縮が可能です。

データ救出が必要な場合は、濡れた状態で起動を試みるのではなく、SSDだけを取り外し別PCへクローンを作成する手段が安全です。

インフォムの調査では、初期対応を誤り再通電したことで症状を悪化させた事例が全体の37%を占めており、慌てず電源を切る判断がダメージ軽減の分岐点といえます。

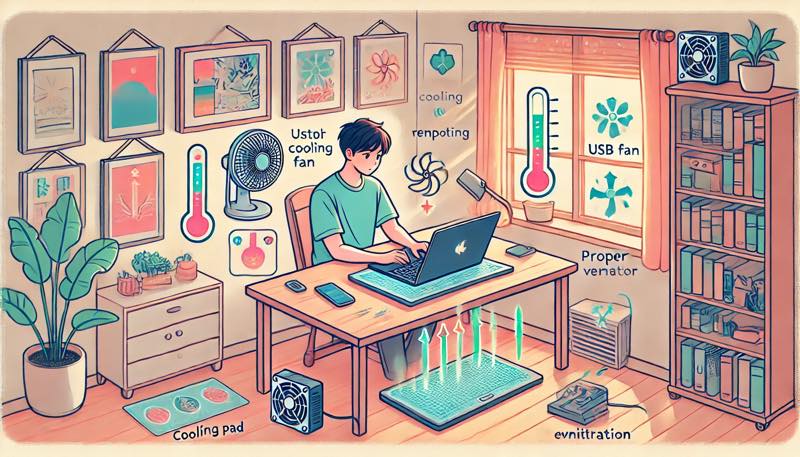

根本解決に役立つ温湿度管理テクニック

オフィスや自宅で毎日パソコンを使うなら、湿度40〜60%を維持できる環境づくりが最大の防御策です。

加湿器と除湿機を併用し、湿度センサーでPID制御するIoT家電が2024年春に複数メーカーから発売され、手軽に自動管理が可能になりました。

古いルームエアコンでも、外付けのスマートリモコンと連携させることで、湿度しきい値に合わせたオンオフ制御ができます。

換気扇を同時運転し室内の湿気を外へ排出するのも有効で、CO₂センサーを参考値にすれば空気質まで改善できます。

PCを屋外や別室へ持ち出す際には、電源を切ってから10分程度待ち、筐体温度を室温に近づけてから移動すると急激な温度差を緩和できます。

モバイルユーザーは断熱素材のインナーケースを活用し、移動中の冷え過ぎや温まり過ぎを防止しましょう。

チェックリストで習慣化

電源オン前に温湿度計を確認する。

露点温度を下回る設定にしない。

外気との差が大きい場合は待機時間を設ける。

帰宅直後や雨の日の持ち込み時には表面の水滴を拭き取る。

毎週フィルター清掃を行いエアコン効率を維持する。

費用と時間の目安

結露が原因のマザーボード交換は、部品代が高額になることが多く、一般的に4万円程度からの修理費を見込む必要があります。

キーボードだけの交換なら1万円台で済むケースもありますが、内部腐食が進んでいると追加費用が発生します。

作業期間は部品在庫があれば3〜5営業日、海外取り寄せの場合は2週間以上を覚悟してください。

データ復旧のみ依頼する場合は容量によって価格が変動し、数千円から数万円まで幅があります。

いずれも症状と機種、交換部品の流通状況で変動するため、見積もりを取ってから判断するのが安全です。

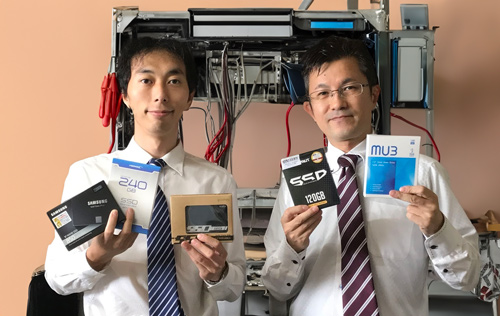

インフォムが提供するサポートと実績

パソコンとエアコンの複合トラブルは原因特定が難しいため、経験豊富な技術者がいる店舗へ相談するメリットは大きいと言えます。

インフォムでは過去5年間で1,500件以上の水濡れ・結露案件を受け付け、基板レベルの修復とデータ救出を行った実績があります。

当社サイトのFAQでは、ユーザーが自分でできる初期乾燥方法や、結露センサー選びのポイントを公開しており、参考にしたという声が多く寄せられています。

とはいえ当社も万能ではなく、重度の腐食やGPU直付けモデルの修理は外部協力工場へ送るケースもあるため、早期相談が重要です。

まとめ:梅雨も夏場も結露ゼロで快適PCライフ

エアコンを効かせた室内でパソコンを使う限り、結露リスクは常に存在します。

しかし露点温度の理解と温湿度管理、そして正しい応急処置を身につければ大半のトラブルは防げます。

もし起きてしまっても電源を即オフにし、乾燥とデータ保護を優先すれば復旧率は大きく向上します。

2024年以降はスマートリモコンや湿度連動エアコンが一般化しつつあるため、機器連携を積極的に取り入れるのも有効です。

本記事を参考に、今日からできる対策を実践し、パソコンを長く安心して使える環境を整えましょう。