突然画面が真っ暗に…まずは落ち着いて状況を整理しよう

仕事中やオンライン授業の最中に、ノートパソコンの画面がいきなり映らなくなると強い不安に襲われます。

特に外付けディスプレイを使っている場合は本体が壊れたのか、それともモニターなのか判断がつきづらいものです。

しかし慌てて強制再起動を繰り返すと症状を悪化させる恐れがあります。

本記事では電源ケーブルの抜けといった初歩的な確認から、BIOS設定の見直し、データ復旧の注意点まで段階的に解説します。

Macユーザー向けのSMCリセット手順も補足するので、自宅でできる対処法と修理に出す際のポイントをまとめて把握できます。

緊急時に試すべき基本対応

画面が映らないときは、まず電源LEDやファンが動いているかを観察します。

本体が全く反応しない場合はバッテリー切れやACアダプターの断線が疑われるため、別の電源ケーブルを試すことで復旧するケースがあります。

LEDが点灯しているのに表示だけが無い場合は、外部モニターとの接続ケーブルや輝度設定の誤操作が原因かもしれません。

黒画面のまま起動音だけ鳴る場合はOSの起動失敗やGPUの故障が考えられるため、後述のセーフモード起動で切り分けましょう。

PC内部で異音や焦げた臭いがする場合は通電を続けると基板が損傷する危険があるので、電源を切って専門店へ相談してください。

画面が映らない主な原因を整理する

ハードウェアトラブル

液晶パネルやバックライトの故障、マザーボード上のGPUチップ劣化などは部品交換が必要となる代表例です。

落下や水こぼしの直後に映らなくなった場合はフレキシブルケーブルの断線が多く、即座に電源を落として修理に出すのが賢明です。

近年増えている薄型モデルでは、ディスプレイケーブルがヒンジ部分で屈曲を繰り返し断線する事例が報告されています。

ソフトウェア・設定の問題

Windowsアップデート後にドライバーが適用されず真っ暗になる事例は2023年以降も目立っています。

外部ディスプレイだけを有効にする設定に切り替えてしまい、内蔵液晶がオフになっているケースも珍しくありません。

Macの場合はSMCやNVRAMが不整合を起こすことで画面出力が停止することがあり、リセット手順で改善することがあります。

ロック画面やユーザー選択画面で停止する場合は、アカウント制御関連のサービスが原因の可能性があります。

OS起動障害

電源は入るがWindowsロゴが出ない場合、システムファイルの破損やSSDトラブルで読み込みに失敗している可能性があります。

この状態で安易に再インストールを行うとデータが初期化されるため、バックアップが取れていないなら注意が必要です。

ブルースクリーン後に真っ暗になるときは、メモリ不良やストレージのセクタエラーも疑いましょう。

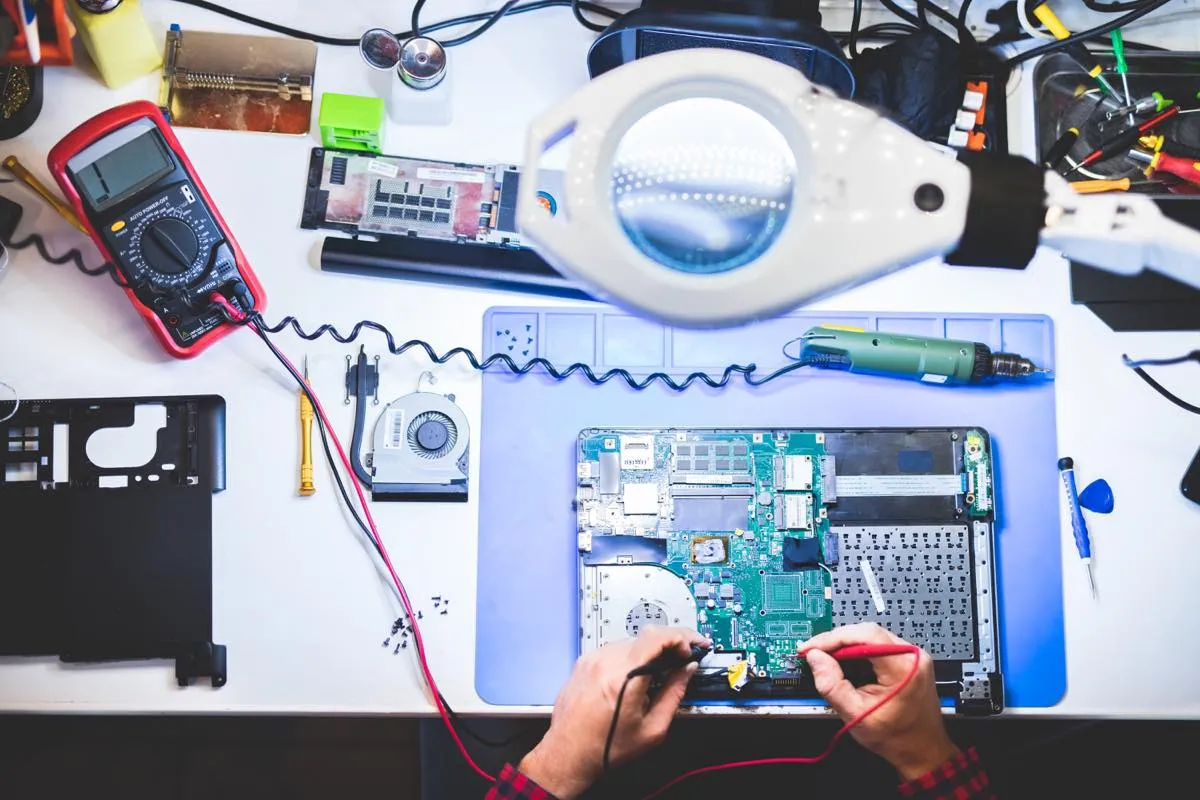

自宅でできる具体的な対処手順

ケーブルと外部モニターで切り分ける

HDMIやDisplayPortを使い、テレビや別のモニターに接続すると本体か液晶かを素早く判断できます。

外部モニターに映るなら内蔵パネル側の問題、両方映らなければGPUやOSの障害が濃厚です。

ケーブル自体の接触不良もあるため、予備ケーブルで再検証すると誤診を防げます。

ThunderboltやUSB‑C映像出力の場合は、ケーブルの規格不一致で信号が乗っていないこともあるので要注意です。

BIOS/UEFIの表示確認

起動時にメーカーのロゴが出ない場合はハードウェア障害が疑われますが、ロゴが表示されるならディスプレイドライバーやOS側の設定が主因と考えられます。

ロゴ画面中にF2やDeleteキーでBIOSに入り、温度やファン回転数を確認して異常発熱がないかチェックしましょう。

BIOSで機内モードや省電力GPUが強制されていると、外部出力が無効になることがあります。

セーフモード・リカバリー起動

Windows11では電源ボタンを長押しして2回強制終了を繰り返すと自動修復モードに入り、トラブルシューティングからセーフモードを選択できます。

セーフモードで映る場合はドライバーやスタートアップソフトが原因のことが多いので、最近追加したアプリをアンインストールすると改善することがあります。

MacはCommand+Rで復旧OSを起動し、ディスクユーティリティのFirst AidでSSDを検証するとエラー箇所が見つかる場合があります。

放電とリセット

バッテリーが着脱可能な機種はバッテリーとACアダプターを外し、電源ボタンを30秒間長押ししてマザーボード上の電荷を放電すると復旧することがあります。

放電後にメモリを再装着すると接触不良が解消され、起動する例も珍しくありません。

静電気が多い冬場は帯電が原因で起動しないことがあるため、放電作業は有効な切り分けとなります。

データを守るための注意点

突然のブラックアウトはSSDやHDDの異常を見逃すサインのことがあるため、通電時間をむやみに延ばすとクラッシュが進行します。

仕事用の書類や写真が大切な場合は、ディスクを取り外してUSB接続の外付けケースで別PCに接続し、速やかにバックアップを取りましょう。

取り外しが困難な一体型パソコンや最新MacBookは専門ツールが必要なため、データ復旧サービスへ相談する方が安全です。

SSDは故障前兆が少ないため、画面トラブルが発生した段階でバックアップを取る習慣が重要です。

修理費用と日数の目安

液晶パネル交換は部品代が高騰傾向にあり、一般的に2万円台から高解像度モデルでは5万円を超えることもあります。

マザーボード修理は症状とチップ供給状況で大きく変動し、1〜2週間の預かりになることが多いと専門メディアでは報じられています。

メーカー保証内であっても物理破損は対象外になるケースがあるため、事前に保証条件を確認しておきましょう。

データ復旧が必要な場合は作業工程が増えるため、追加料金と納期が発生する点も念頭に置いてください。

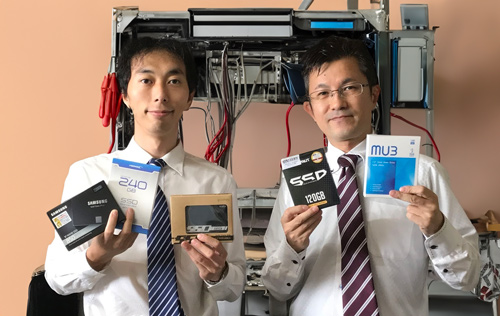

札幌のインフォムに相談するメリット

当社調べでは札幌市内で持ち込み当日診断に対応する修理店は多くありません。

インフォムPCサポートセンターでは部品在庫がある機種に限り即日パネル交換が可能な場合があり、データを残したままの修理を重視しています。

診断の過程でSSDの劣化が判明した際はクローンコピーを行ってから修理に入るため、大事な資料を失うリスクを最小化できます。

完全予約制のため公式サイトから訪問日時を登録すると待ち時間を短縮できる点も利用者の利便性につながっています。

最新情報と今後の備え

2024年3月に公開されたMicrosoftのサポート文書では、Windows11の一部アップデートでAMDグラフィックドライバーと競合し画面が映らなくなる不具合が確認されました。

同社は暫定措置として既定のドライバーへロールバックするツールを提供しているため、アップデート前にシステム復元ポイントを作成することが推奨されています。

日常的にクラウドや外付けSSDへバックアップを取り、ファームウェア更新はすぐに実行せず情報を確認してから適用する習慣を持つと安心です。

ハードウェア的には2024年以降の新世代OLEDパネルは熱に弱いとされるため、排気口を塞がないよう設置環境にも注意しましょう。

まとめ

パソコンの画面が映らない症状は電源周りの初歩的なミスから深刻なGPU故障まで幅広い要因が絡みます。

まずはケーブルの差し直しや外部モニターで切り分け、BIOS画面の有無でハード・ソフトの方向性を判断するのが効率的です。

自力解決が難しい場合でも、データを守る行動を優先してから修理に臨めば不測の損失を防げます。

札幌近郊で迅速な診断が必要なときは、インフォムのようにデータ保護を重視する修理店へ相談してみてください。

日頃のバックアップと最新情報のチェックが、トラブルに強いPC環境を作る最良の予防策となります。