はじめに

パソコンを長年使っていると、突然起動が遅くなったり、動作が不安定になったりといったトラブルに見舞われることがあります。

「もしかしてもう寿命なのかな?」と不安になる方も多いでしょう。

実際に、パソコンの寿命は消耗部品や利用環境によって左右されるため、明確な年数で区切ることは難しいのが現状です。

しかし、多くのユーザーが同じようなサインを経験しているのも事実です。

この記事では、パソコン 寿命 サイン 限界を見極めるポイントと、具体的な対策方法を詳しく解説します。

大学の工学部の研究やIT専門家の意見など、科学的な根拠にも触れながら解説していきますので、信頼性の高い情報を得たい方はぜひ最後までお付き合いください。

パソコンの寿命はいつ来る?目安と考え方

一般的に、パソコンの寿命は4~5年程度と言われることが多いです。

これは主に部品の物理的な劣化や、ソフトウェアの動作環境の変化によるものが大きく影響しています。

例えばハードディスクドライブ(HDD)は、使用時間が長くなるにつれてモーター部分や記憶領域に物理的な負荷がかかり故障しやすくなるのです。

一方で、ソリッドステートドライブ(SSD)は機械的な可動部がないものの、書き込み回数に制限があるため、寿命が無限というわけではありません。

また、OSやアプリケーションの快適な動作条件も年々高まっているため、古いハードウェアでは最新の環境を十分に活用できないケースが多々あります。

このように、ハードウェア・ソフトウェア両面での経年変化を踏まえると、4~5年をひとつの目安として考える人が多いのです。

パソコン 寿命 サイン の具体例

1. 起動や動作が極端に遅くなる

起動に時間がかかりすぎる、突然フリーズして操作不能になるといった症状は、寿命のサインとして代表的です。

部品の劣化やデータ量増加による負荷が原因である可能性が高いです。

特にシステムドライブがHDDの場合、ハードディスク内部の回転部品の摩耗が進むとレスポンスの遅延が顕著にあらわれます。

SSDでも書き込み寿命が近づくと、不安定な動作を引き起こすと報告されています。

2. 異音や過剰な発熱が見られる

通気口から異常なほど熱風が出ていたり、内部のファンがうるさいほど回転しているような時も要注意です。

冷却ファンの劣化や熱伝導グリスの乾燥などにより、熱がこもりやすくなるとパフォーマンスや安定性に重大な影響を及ぼします。

放置するとCPUやGPUなど重要な部品がダメージを受け、取り返しのつかない故障につながるリスクもあります。

3. 突然の再起動やブルースクリーンが頻発

Windowsならブルースクリーン、Macなら画面が真っ暗になって再起動が繰り返されるといった症状も、ハードウェアトラブルを示していることが多いです。

メモリやマザーボードなど、基板関連の故障が考えられます。

基板不良やコンデンサの液漏れなど物理的な劣化であれば、修理コストも高額になりがちです。

部品交換が必要になる場合は、新しいパソコンを検討するタイミングともいえるでしょう。

科学的な根拠から見るパソコンの劣化要因

アメリカの民間調査機関によると、パソコンの故障原因の約30%が物理的損傷、約25%が熱による部品劣化と報告しています。

また、ハードディスクメーカーの調査では、HDDは経年5年以上経過すると故障リスクが急激に高まる傾向があると発表されています。

これらの結果は部品の材質や使用環境に大きく左右されるものの、長期使用によるリスク上昇は確実に存在することを示しているのです。

また、近年普及が進んでいるSSDでも書き込み回数の制限を超えるとセルの劣化が進行し、突然アクセス不能になるケースが後を絶ちません。

こうした科学的データを踏まえると、寿命のサインが出始めたパソコンに無理をさせ続けるのは危険と言えます。

実践的な対策と延命方法

1. まずは内部清掃と冷却対策を徹底

パソコン内部に埃がたまり、冷却効率が悪化するとパフォーマンス低下や部品劣化を早めます。

定期的にカバーを外してエアダスターを使い、ファンやヒートシンクを掃除してあげるだけでも大きな効果が得られます。

また、高負荷な作業時はノートパソコン用の冷却スタンドなどを活用するのもおすすめです。

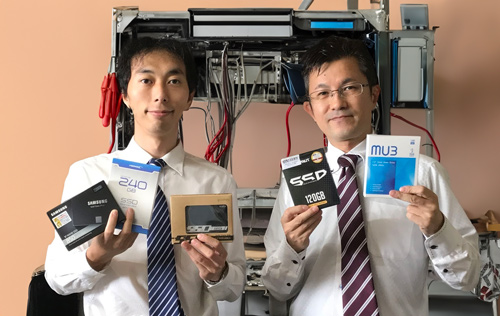

2. ストレージのアップグレードや最適化

HDD搭載パソコンならSSDへの換装を検討してみてください。

OSの起動速度やアプリの応答性が飛躍的に向上するため、古い機種でも相当な延命効果が期待できます。

また、不要なファイルやアプリを削除し、ディスクの最適化を行うことでシステムがスムーズに動作しやすくなります。

3. メモリ増設やパーツ交換

ある程度の出費が許容できるなら、メモリを増設したり、劣化したパーツを個別に交換するのも有効です。

具体的にはマザーボードや電源ユニットの交換が大がかりで費用もかかりますが、比較的新しいモデルであればコスパは悪くありません。

交換が難しい場合や、すでに致命的なエラーが出ている場合は、買い替えを前向きに検討しましょう。

買い替えの判断基準

延命策を講じても動作が改善しない、もしくは重大なトラブルが頻発するようであれば買い替えをおすすめします。

特に、業務用ソフトウェアや最新OSの動作環境を満たせない場合は、生産性やセキュリティ面を考慮すると新しいモデルへ移行した方が得策です。

パソコンの進化は日進月歩で、数年前の機種とは比べ物にならないほど高速化・省電力化しています。

結果的にライフサイクルコストを下げる可能性もありますので、安定して長く使いたい人ほどこまめに買い替えのタイミングを探っていきましょう。

まとめ

パソコンにはいくつかの寿命サインが存在し、起動の遅延や異音、ブルースクリーンなどが顕著な症状になり得ます。

科学的な根拠として、ハードウェアの物理劣化や熱、ソフトウェアの進化が寿命を左右する大きな要因となっています。

こまめな内部清掃、ストレージの最適化や交換、メモリ増設などの対策を行うことで寿命を延ばすことも可能です。

しかし、延命策でも解決が難しい場合や、最先端の環境に追従できない場合は買い替えが賢明な選択と言えるでしょう。

ぜひ、パソコン 寿命 サイン 限界を正しく見極め、快適なPCライフを維持する参考にしてください。